近期,省部共建纺织新材料与先进加工技术国家重点实验室徐卫林院士团队陈凤翔博士在彩色碳纳米管纤维应用方面取得突破性进展,首次制备出彩色碳纳米管纤维,解决了长期以来碳纳米管难以彩色化和易燃的难题,显著提升了其性能优势。相关工作以“Superdurable and fire-retardant structural coloration of carbon nanotubes”发表在国际知名期刊Science Advances(属Science系列综合类子刊)上,论文衔接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn5882,并被选为该期刊2022年第26期特色论文(Featured article)。陈凤翔博士为第一作者,通讯作者为清华大学张如范副教授,合作作者包括清华大学的魏飞教授和我校徐卫林院士。

图1本工作被Science Advances选为特色论文并在网站首页进行报道

作为明星材料,碳纳米管被认为是制备超强纤维、透明导电膜、下一代碳基芯片、智能可穿戴设备等众多前沿领域的候选材料,在过去的三十多年中得到了广泛关注。碳纳米管纤维因其低密度、高强度、高韧性、高柔性、高电导率、低热膨胀系数和多功能特性,在航空航天和国防军工等领域具有重大的需求。然而,碳纳米管的两个固有特性严重限制了其性能提升和应用范围。首先,碳纳米管因其对可见光的超强吸收能力,被认为是世界上最黑的材料,并且由于其表面高度结晶性以及化学惰性,也无法利用常规方法对其进行化学染色,因此,碳纳米管单调的黑色和难以着色使其难以满足美学和时尚的要求,极大地限制了它们在柔性可穿戴设备、智能织物、功能涂层等众多领域的应用。此外,作为一种典型的碳材料,碳纳米管的易燃特性严重限制了它们在飞行器外壳、武器装备等众多涉及高温有氧环境中的应用。

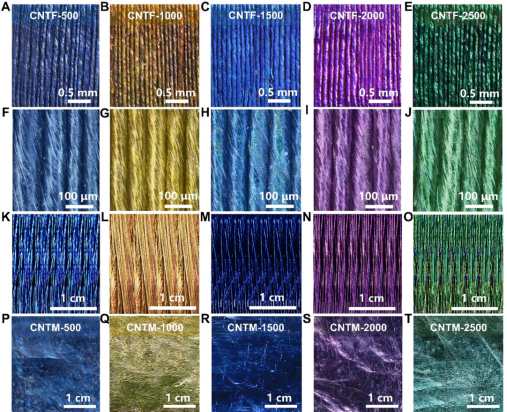

▲图2. 彩色碳纳米管纤维和薄膜的光学图片。

研究团队受自然界中结构色的启发,通过原子层沉积技术在碳纳米管纤维表面覆盖非晶无机氧化物薄膜,利用薄膜干涉的原理实现碳纳米管的结构致色。通过调节非晶无机氧化物薄膜的厚度,即可改变碳纳米管纤维表面的颜色。相比于传统染料和颜料,以无机氧化物薄膜涂层为基础的碳纳米管颜色表现出了超强的耐久性,可经受2000次洗涤实验和10个月以上的高强度紫外线照射实验。所制备的彩色碳纳米管纤维也能显著提升碳纳米管的阻燃性能。与着火后容易烧毁的纯碳纳米管相比,彩色碳纳米管纤维在接触火焰8小时后仍不发生燃烧,并能保持结构的完整性。

这次在ScienceAdvances所发表的工作是陈凤翔博士在清华大学张如范副教授课题组在职博后期间进行的。张如范副教授长期从事纳米碳材料以及功能纳米材料的可控制备与性能表征及应用等方面的研究,该项工作是陈凤翔博士基于前期研究成果,与张如范副教授课题组合作开展的,是前期彩色碳纤维工作的进一步延伸,也是双方课题组工作交叉的又一项代表性成果。

作者介绍:陈凤翔,武汉纺织大学省部共建纺织新材料与先进加工技术国家重点实验室副教授,硕士生导师,主要从事功能纤维材料及其器件研究,先后以第一/通讯作者在Science Advances, National Science Review, Advanced Science, ACS Nano, Chemical Engineering Journal, ACS Applied Materials & Interfaces, Chemical Communication、科学通报等国内外知名权威期刊上发表学术论文30余篇,参编图书1章(节),获授权中国发明专利11项。